分類: 專欄文章

【專欄文章】2017年9月15日 AM730 馬不受保

馬季開鑼才兩個星期,已經意外連連。除了在上星期日騎師黎海榮策騎「育成寶貝」墮馬外,上周二的行馬機1死8傷離奇事 […]

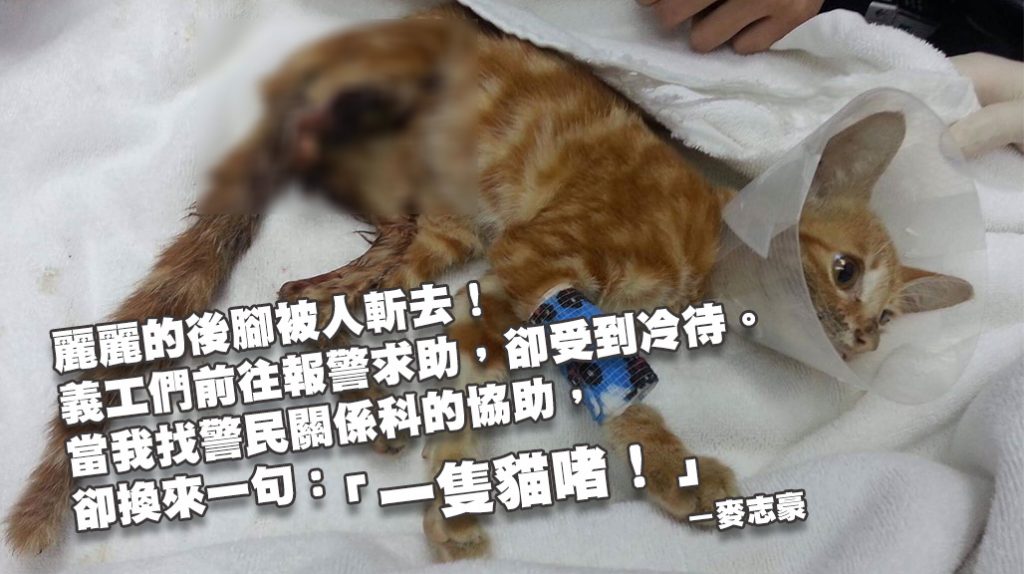

Read More【專欄文章】2017年09月12日 now新聞 說涼薄

何謂涼?何謂薄?涼是內裡的,指內心冰冷,無情無義,對人情世態無動於衷。薄是外表的,言行面相都寡情薄倖,傷害別人 […]

Read More【專欄文章】2017年9月8日 AM730 困養寵物

我家中收養了不少私人繁殖場遺棄出來的貓咪,甚麼品種都有,託賴尚算健康,就是莫名其妙的很多貓咪都有耳朵的問題。有 […]

Read More【專欄文章】2017年09月05日 now新聞 袋袋不平安

在臉書會經常出現一些很搶眼球的轉載,關於海內外各地的中國人虐待動物的惡行,大家除了積極留言惡毒咀咒,通常很快就 […]

Read More【專欄文章】2017年9月1日 AM730 蟑螂逃生實錄

在天鴿蹂躪澳門期間,網上瘋傳一段視頻,在筷子基一帶赫現成千上萬的蟑螂慌忙逃生。場面令人毛骨悚然,我想起猶有餘悸 […]

Read More【專欄文章】2017年8月25日 AM730 熱死馬,跑死馬!

執筆時外面氣溫36度,創了今年新高。天文台預測過幾天最高氣溫會突破37度,是史上最熱的香港嗎? 天氣一年比一年 […]

Read More【專欄文章】2017年08月22日 now新聞 日落梅窩

上週和友人帶狗狗到梅窩渡假。週日的梅窩很寧靜,沙灘上人不算多,卻也有不少人和狗狗一起弄潮。 大人小朋友狗狗背著 […]

Read More【專欄文章】2017年8月18日 AM730 五年後又執粒

五年前,強颱風韋森特襲港,將6個共載150噸塑膠原料「聚丙烯」的貨櫃吹倒,百幾噸膠粒肆虐香港水域,無遠弗屆,造 […]

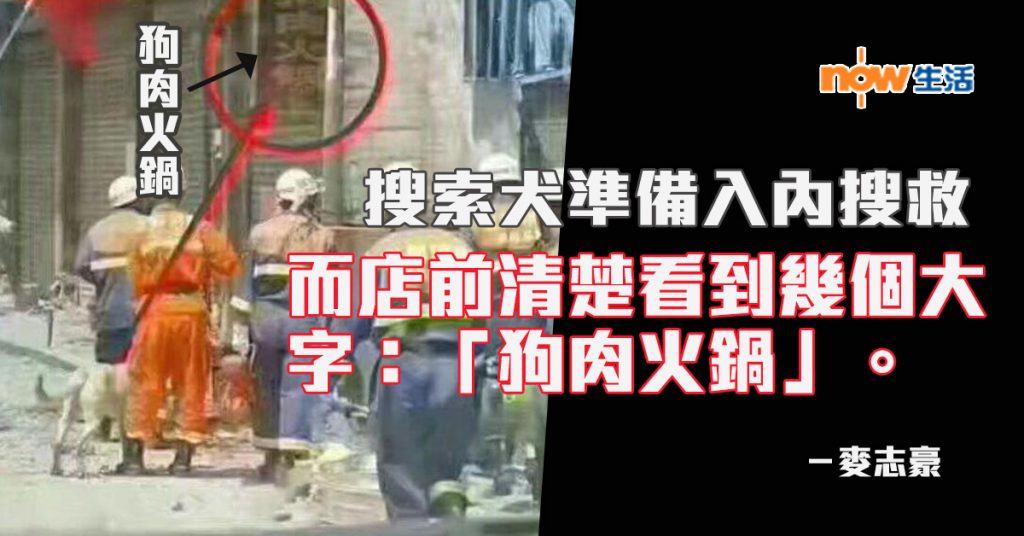

Read More【專欄文章】2017年08月15日 now新聞 恩將仇報

每次天災,我們都會見到搜索犬。 災情嚴重的,聞說過有「義犬」在災場工作至筋疲力竭至死。 我相信狗狗沒有太複雜太 […]

Read More